|

上層雲 高さ 約5000m〜12000m 巻雲・巻積雲・巻層雲 |

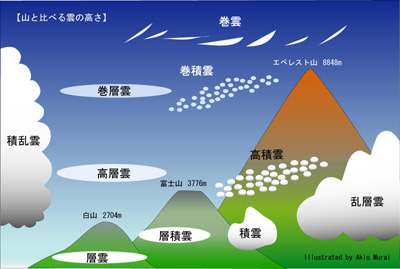

「山と比べる10種の雲のできる高さ」

地上から見てもよくわからないが、それそれの雲はできる高さが大きく違う。一番低い「層雲」は地表に接するほど低く、一番高いところにできる「巻雲」は7000m以上、時には エベレスト山よりはるかに高い1万数千mの高さにできる。

地上から見てもよくわからないが、それそれの雲はできる高さが大きく違う。一番低い「層雲」は地表に接するほど低く、一番高いところにできる「巻雲」は7000m以上、時には エベレスト山よりはるかに高い1万数千mの高さにできる。

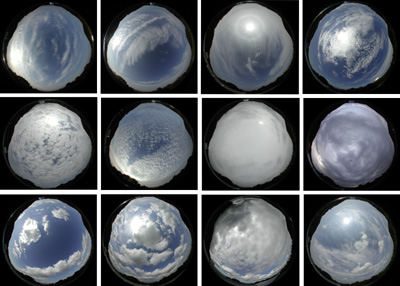

雲は種類によって様々な表情を見せる。ふつう、上層雲は薄く、雲の高さが低くなるほど濃い雲になる。写真はすべて同じ場所から、全周魚眼レンズ(180°Fisheyeレンズともいう)で撮影。

上段左から「巻雲」・「飛行機雲が発達した巻雲」・「巻層雲と22°暈」・「巻層雲」

中断左から「雲片の大きな高積雲」・「雲片小さな高積雲」・「高層雲」・「乱層雲」

下段左から「積雲列」・「積雲」・「層積雲」・「巻層雲と積雲」

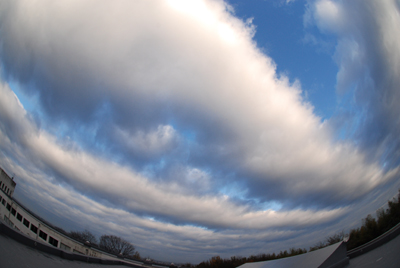

巻雲は、雲の中でもいちばん高い空にできる氷晶(氷の粒)でできた雲。雲から落下する氷晶が上空の速い風に流され、はけではいたような美しい筋をつくる。2007.6 Fisheyeレンズで撮影 鵜山義晃

その名の通り、丸くふさ状になった雲を「房状雲」と呼ぶ。 2006.3 撮影 村井昭夫

雲の先端部がまっすぐ一直線に伸びている形の巻雲を「毛状の巻雲」または「巻雲の毛状雲」という。秋は上空の風が強くなる季節であり、美しい巻雲が見られる。 2006.10 撮影 村井昭夫

巻雲が最も厚くなったもので、雲の輪郭が繊維状であることから氷の粒でできていることがわかる。濃密雲が太陽の手前に来ると灰色に見える。2007.12 撮影 鵜山義晃

巻積雲は氷晶(氷の粒)でできており、ひとつひとつの雲片は小さく、薄い。巻積雲は小さい雲片が並んでいる様子から、「うろこ雲」「さば雲」などと呼ばれる。 2005.10 撮影 村井昭夫

小石をしきつめたように、やや濃い雲片がびっしりと集まった巻積雲。巻積雲では、ほとんどの雲片の見かけの大きさは1°より小さいが、これはできる高さが大変高いためでもある。2007.11 Fisheye レンズで撮影 鵜山義晃

春は巻層雲の季節。移動性高気圧と低気圧が交代に日本に近づくため、巻層雲が多く見られる。巻層雲が空を覆うと、空全体がベールをかぶったように淡く白く見える。巻層雲は高い場所にできるため、小さな氷の粒(氷晶)でできている。 2007.4 撮影 村井昭夫

巻層雲を通して太陽はその輪郭がはっきりとわかり、地上の物体は地表にはっきりとした影を落とす。巻層雲の雲粒は氷晶でできているため、そのプリズム効果で日暈や幻日などの現象がよく見られる。2008.2 撮影 鵜山義晃

高層雲は空一面に広がるため、全天が濃淡のない薄灰色または乳白色一色になることが多い。 2008.3 撮影 村井昭夫

高層雲を通して、太陽はすりガラスを通したように、輪郭がはっきりせずぼんやりと見え、地表にははっきりとした影ができないことで、「巻層雲」と区別することができる。2006.11 撮影 村井昭夫

雲片が並んでいる様子が羊が群れているようにも見えるため、高積雲を「ひつじ雲」とも呼ぶことがある。高積雲は巻積雲に比べて雲片が大きく厚いため、雲底に灰色の影ができる。多くのバリエーションがあり、大変美しい雲。 2005.8 撮影 村井昭夫

太陽高度が低い早朝や夕方には、雲片の横方向に光が当たるため大変美しい高積雲を楽しむことができる。 2007.11 撮影 村井昭夫

上空の風が山脈を越えるときにバウンドするように波打ち、上昇した場所につくる高積雲。この雲の山脈側では次々に新しい雲が生まれつつ、その反対側では雲が消滅していくことによって、大きな雲全体としては長時間、同じ場所で動かないように見える。 2007.6 Fisheye レンズで撮影 鵜山義晃

雲を通して太陽や月の輪郭がぼんやりと見えるような、透明感のある小雲からできている高積雲を半透明雲という。2007.11 撮影 鵜山義晃

この日、台風14号が接近し全天は乱層雲で覆われた。普通にみられる乱層雲とは様子が少し異なり、雨を降らせるかたまり状の厚い雲が速いスピードで上空を通り過ぎる。 2005.9 撮影 村井昭夫

層状の雲の中では最も厚いために暗灰色に見える雲で、広い範囲で雨や雪を降らせる。中層の雲に分類されるが、上層まで厚くなることや雲底が地上付近にまで達することもある。遠くの空の晴れ間が背景となって、乱層雲の雲底や降水のようすがよくわかった。 2008.2 撮影 鵜山義晃

「青空に浮かぶ綿雲−積雲」

雲と聞いて最初に思い浮かぶ、雲の代表が積雲。青空に点々と魚が泳ぐように流れていく様子は美しい。 2007.4 撮影 鵜山義晃

雲と聞いて最初に思い浮かぶ、雲の代表が積雲。青空に点々と魚が泳ぐように流れていく様子は美しい。 2007.4 撮影 鵜山義晃

「近くで見た雄大積雲」

積雲は発達の度合いで、大きく分けると、「扁平雲」「並雲」「雄大雲」に3つに分けられる。このうち、垂直方向に大きく発達した積雲を「雄大雲」または「雄大積雲」と呼び、雨を降らせることもある。雄大積雲がさらに発達すると、「積乱雲」となり、強い雨や雷を引き起こすようになる。

積雲は発達の度合いで、大きく分けると、「扁平雲」「並雲」「雄大雲」に3つに分けられる。このうち、垂直方向に大きく発達した積雲を「雄大雲」または「雄大積雲」と呼び、雨を降らせることもある。雄大積雲がさらに発達すると、「積乱雲」となり、強い雨や雷を引き起こすようになる。

「斑状の層積雲」

層積雲はくもり空を代表する雲。積雲よりひとつひとつの雲片が小さく、密集し、すき間からは青空がのぞくことも多い。また垂直方向へはあまり発達していないことが特徴。 2007.10 撮影 村井昭夫

層積雲はくもり空を代表する雲。積雲よりひとつひとつの雲片が小さく、密集し、すき間からは青空がのぞくことも多い。また垂直方向へはあまり発達していないことが特徴。 2007.10 撮影 村井昭夫

「巨大なロール状層積雲」

まるで巨大なフランスパンのような雲が、並んで次々と押し寄せて来る。畑の畝が並んでいるようにも見えることから、層積雲を「うね雲」と呼ぶこともある。 2006.12 撮影 村井昭夫

まるで巨大なフランスパンのような雲が、並んで次々と押し寄せて来る。畑の畝が並んでいるようにも見えることから、層積雲を「うね雲」と呼ぶこともある。 2006.12 撮影 村井昭夫

「層雲」

雲の中でも最も低いところにできるのが、この「層雲」。低いところにできるので、山など地表面に接することが多い。撮影地は標高300m。雲は手の届きそうなところにある。 2007.11 撮影 村井昭夫

雲の中でも最も低いところにできるのが、この「層雲」。低いところにできるので、山など地表面に接することが多い。撮影地は標高300m。雲は手の届きそうなところにある。 2007.11 撮影 村井昭夫

層雲は「霧雲」とも呼ばれるように、その中にいる人たちにとっては霧になるが、厳密には「雲」と「霧」は区別される。自動車に乗って、霧に包まれた場所をいくつか通過した後、美しい層雲に出会った。 2008.1 撮影 鵜山義晃

積乱雲は、積雲が高度10000m以上にまで発達した「雲の王者」。圏界面に達すると水平方向に広がって「かなとこ雲」を形成する。積乱雲の下では雷やはげしい雨が生じており、その全貌は数十km離れた場所からもとらえることができる。 2007.8 撮影 鵜山義晃

かなとこ雲を作るまでに発達した複数の積乱雲はいくつも列になって並ぶことがある。写真は中部山岳に発生した積乱雲群を三重県から撮影したもの。一つの積乱雲の発達から消滅までの時間は1時間程度で、左側(北側)の積乱雲から順に、時間差を持ちながら発達した。 2007.8 撮影 鵜山義晃